Kreuzbandriss beim Hund

Dr. med. vet. Karol Bayer, Dipl. ECVS

31.08.2025

Kreuzbandriss beim Hund: Ursachen, Symptome und moderne Behandlungsmöglichkeiten

Wenn Hunde plötzlich lahmen oder ein Hinterbein nicht mehr richtig belasten, steckt dahinter nicht selten ein Kreuzbandriss. Diese Verletzung gehört zu den häufigsten orthopädischen Erkrankungen beim Hund und betrifft Tiere jeder Grösse und Altersgruppe. Für TierhalterInnen ist es wichtig, die Ursachen zu verstehen, typische Anzeichen zu erkennen und die passenden Therapiemöglichkeiten zu kennen.

Was passiert bei einem Kreuzbandriss?

Im Kniegelenk des Hundes verlaufen zwei wichtige Bänder, die sogenannten Kreuzbänder. Sie stabilisieren das Gelenk bei Bewegung. Besonders das vordere Kreuzband ist anfällig für Verletzungen. Reisst dieses Band ganz oder teilweise, kann der Oberschenkelknochen nicht mehr korrekt auf dem Schienbein geführt werden. Dadurch wird das Knie instabil, was zu Schmerzen und Schonhaltungen führt. Langfristig kann ein unbehandelter Riss zu Gelenkverschleiss (Arthrose) führen.

Wie entsteht ein Kreuzbandriss beim Hund?

Im Gegensatz zum Menschen, bei dem solche Verletzungen häufig durch plötzliche Sportunfälle entstehen, haben die meisten Kreuzbandrisse beim Hund eine degenerative Ursache. Das bedeutet, dass die Zellen, die das Band bilden, ihre normale Elastizität und Funktion nicht erhalten können. Deswegen können selbst teils angerissene Kreuzbänder nicht wieder «verwachsen» und die Risse schreiten weiter fort.

Oft liegt eine Kombination aus mehreren Faktoren vor:

- Abnutzung des Bandgewebes im Laufe der Zeit

- Ungünstige Winkelstellung im Kniegelenk

- Übergewicht

- Rassebedingte Veranlagung (z. B. bei Labrador Retriever oder Rottweilern)

- Fehlbelastung durch andere orthopädische Probleme

- Selten auch akute Traumata beim Spielen, Rennen oder Springen

Viele betroffene Hunde zeigen zunächst nur gelegentliches Hinken. Die Beschwerden nehmen dann mit der Zeit zu, besonders nach Ruhephasen oder körperlicher Belastung.

Woran erkennt man einen Kreuzbandriss?

Ein vollständiger Riss führt oft zu einer plötzlichen, deutlichen Lahmheit des betroffenen Beins. Bei Teilrissen entwickeln sich die Symptome hingegen langsamer und werden manchmal übersehen. Typische Hinweise sind:

- Lahmheit oder wechselnde Belastung des Hinterbeins

- Hinken nach dem Aufstehen, das sich mit Bewegung bessert

- Unsicherer Gang oder sichtbare Instabilität im Knie

- Vermeiden von Treppen oder Sprüngen

- Verdickung oder Schwellung des Kniegelenks

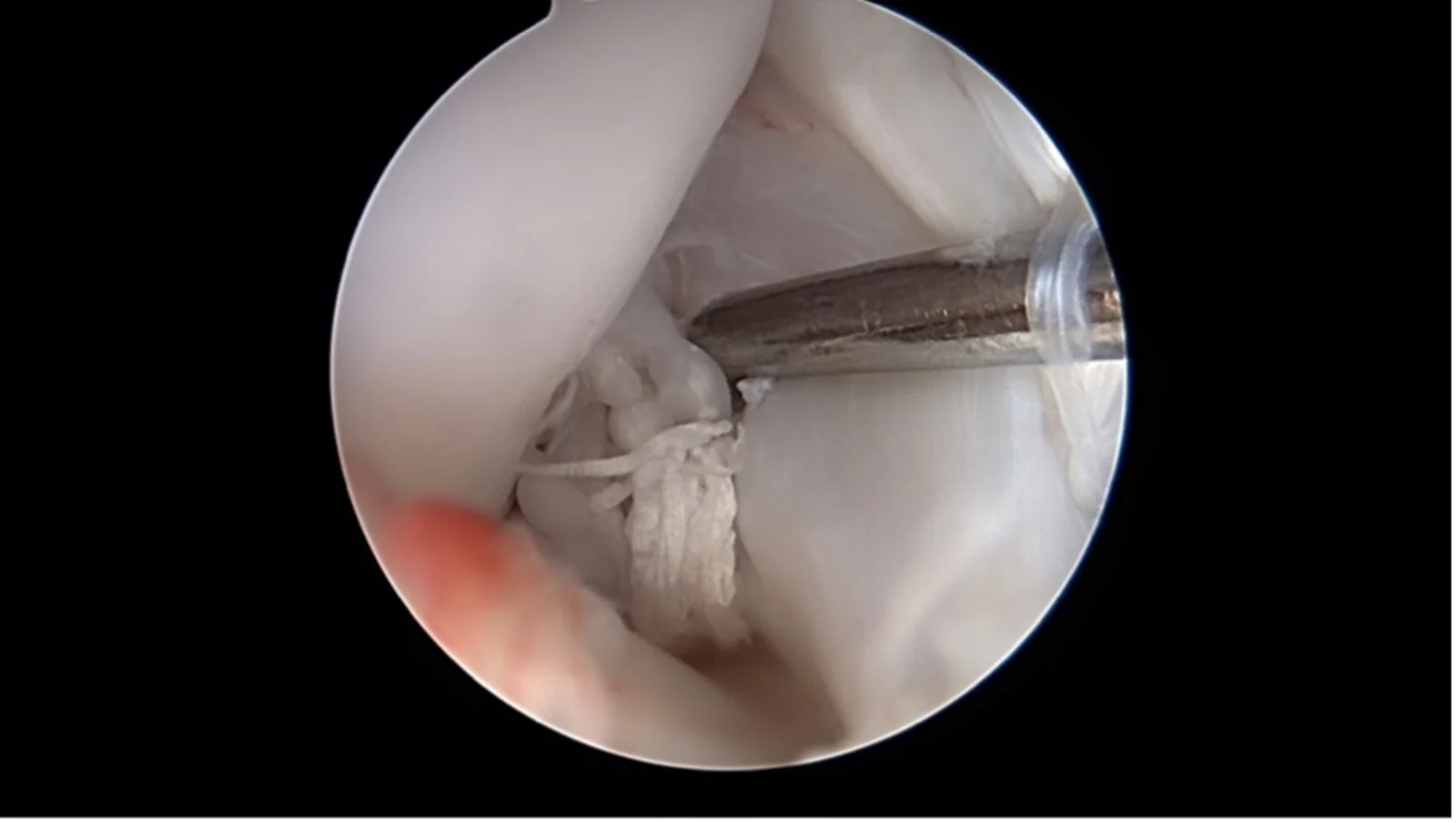

Ein beginnender Kreuzbandriss versteckt sich unter dem auf dem ersten Blick unauffälligen restlichen Kreuzband

Ein kompletter Kreuzbandriss

Ein Tierarzt oder eine Tierärztin kann durch gezielte Bewegungsprüfungen und bildgebende Verfahren die genaue Diagnose stellen.

Wie wird ein Kreuzbandriss behandelt?

Die Therapie hängt unter anderem vom Alter, Gewicht, Aktivitätsgrad und Gesundheitszustand Ihres Lieblings ab.

In fast allen Fällen empfiehlt sich eine operative Versorgung, um die Stabilität des Gelenks wiederherzustellen und Folgeprobleme zu verhindern. Dabei gilt, je früher der Kreuzbandriss erkannt wird und eine Therapie erfolgt, desto geringe ist das Risiko von weiteren Gelenkschäden – wie z.B. Meniskusriss, Knorpelschäden etc. und umso schnell die Erholung.

Chirurgische Methoden im Überblick:

TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy): Hierbei wird die Schienbeinebene chirurgisch so verändert, dass die Belastungsachse des Kniegelenkes verändert wird. Dadurch wird die stabilisierende Funktion des vorderen Kreuzbandes neutralisiert, ohne dass es ersetzt werden muss. Durch die Zunahme an objektiven Studien in den letzten Jahren, hat sich herausgestellt, dass dies die einzige Methode ist, die das gleiche Belastungsniveau, wie am gesunden Bein gewährleistet. Diese Technik ist der internationale Goldstandard der Kreuzbandchirurgie beim Hund und eignet sich bei Hunden jeder Grösse.

Postoperative Röntgenaufnahme der TPLO-Technik. Zu sehen ist das rotierte Tibia Plateau, welches mit einer speziellen Platte fixiert ist.

TTA (Tibial Tuberosity Advancement): Dieses Verfahren verändert gezielt die Zugrichtung der Kniescheibensehne. Die Funktion des Kreuzbandes wird durch höhere Spannung an der Kniescheibensehne ersetzt. Diese Technik kann bei einigen Patienten wirksam sein. In den letzten Jahren gab es eine Vielzahl an Studien, aus denen hervorging, dass diese Methode nicht bei allen Patienten unter gleichen Bedingungen hilft, was die Wirksamkeit des gewünschten Mechanismus in Frage stellt. Daher gilt diese Technik weltweit nicht mehr zum Goldstandard der Kreuzbandchirurgie beim Hund.

Extrakapsulärer Bandersatz

Bei dieser Technik wird ausserhalb des Gelenkes ein künstliches Bandmaterial implantiert, das die gleiche Verlaufsrichtung wie das vordere Kreuzband hat. Dies dient zu einer passiven Stabilität und verliert in der Regel nach mehreren Monaten die Stabilität. In der Zeit entsteht bei vielen Fällen genug Bindegewebe, um das Gelenk später eigenständig stabil zu halten.

Diese Methode eignet sich v.a. für Katzen oder sehr kleine Patienten.

Schonend und präzise: minimalinvasive Techniken

Bei der Diagnose und in manchen Fällen auch bei der Behandlung kommen moderne, gelenkschonende Verfahren zum Einsatz.

Arthroskopie: Diese Technik ermöglicht eine direkte Sicht auf das Gelenkinnere mit Hilfe einer kleinen Kamera. Über nur wenige Millimeter grosse Hautöffnungen lassen sich Veränderungen am Kreuzband sowie begleitende Schäden wie Meniskusrisse erkennen und in vielen Fällen auch direkt behandeln.

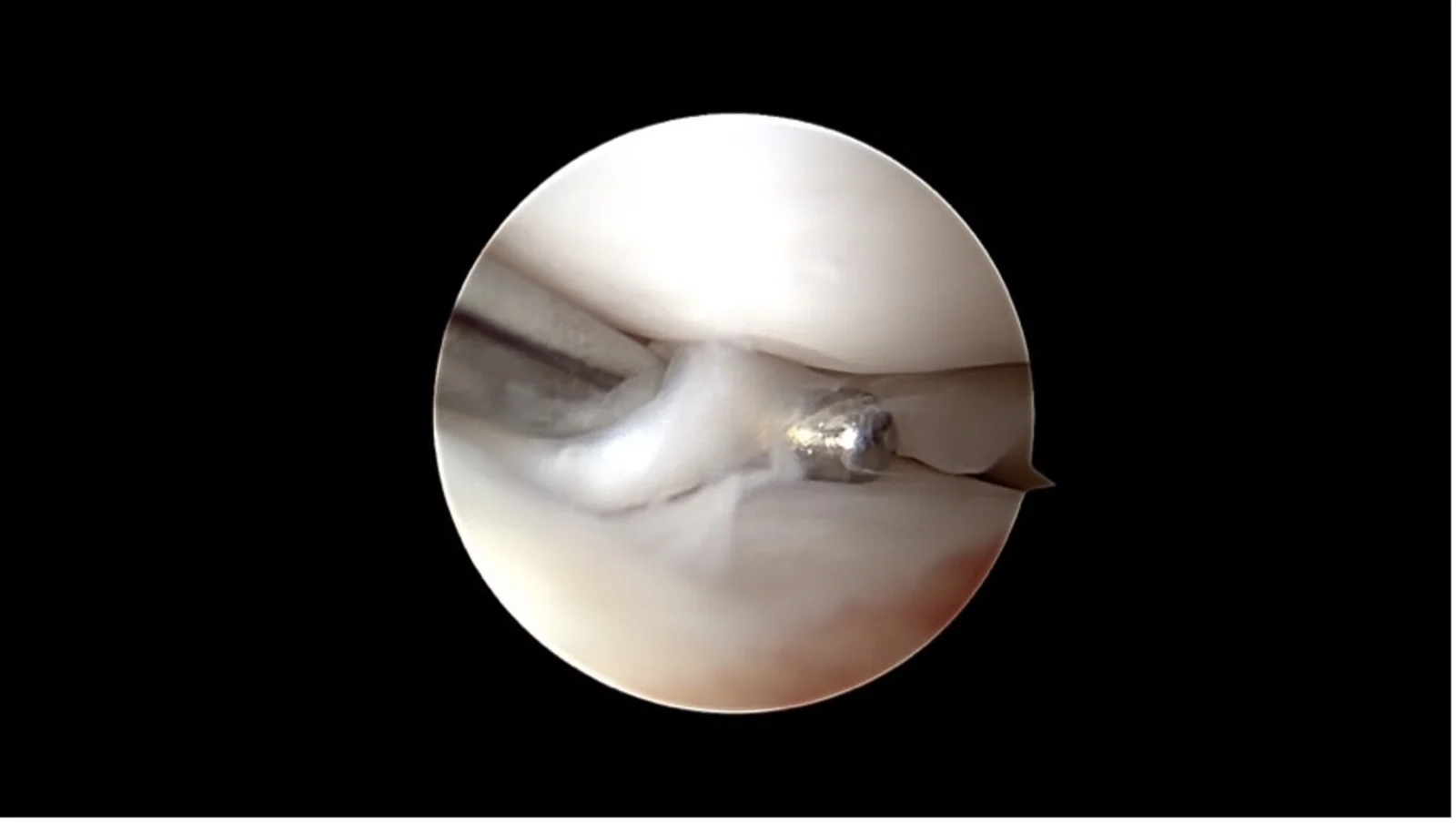

Korbhenkel-artiger Meniskus Riss

Nanoskopie: Noch feiner als die Arthroskopie bietet die Nanoskopie die Möglichkeit, mit besonders kleinen Instrumenten und hochauflösender Bildtechnik im Gelenk zu arbeiten. Das Verfahren ist besonders geeignet für kleinere Hunde. Beide Methoden sind minimalinvasiv, verursachen wenig Gewebetrauma und ermöglichen eine schnellere Erholung.

Wie sieht die Zeit nach der Operation aus?

Die Nachsorge ist ein entscheidender Teil der Therapie. Der Heilungsverlauf hängt stark davon ab, wie konsequent das Rehabilitationsprogramm eingehalten wird. Es umfasst:

- Ruhige Bewegungsführung für ca. 6-8 Wochen

- Wundhygiene mit Halskragen, bis die Wundheilung in ca. 10 Tagen nach dem Eingriff abgeschlossen ist

- Kontrollierte Belastung mit Unterstützung durch Leine und evtl. Verbände

- In fortgeschrittenen Fällen mit Muskelatrophie auch physiotherapeutische Begleitung

- Schmerzmanagement und entzündungshemmende Therapie

Je nach Verfahren und individuellem Verlauf ist mit einer vollständigen Belastbarkeit nach etwa acht bis zwölf Wochen zu rechnen. Dabei wird eine Abschlussuntersuchung evtl. mit Röntgen vereinbart.

Gute Prognose bei rechtzeitiger Behandlung

Ein Kreuzbandriss ist schmerzhaft, aber in den meisten Fällen gut behandelbar. Entscheidend ist, dass betroffene Hunde frühzeitig untersucht und fachgerecht versorgt werden. Mit den heute verfügbaren chirurgischen Verfahren und minimalinvasiven Techniken lassen sich sehr gute langfristige Ergebnisse erzielen – vorausgesetzt, Diagnose, Therapie und Nachsorge greifen optimal ineinander.

Hast du den Verdacht, dass dein Hund an einem Kreuzbandriss leidet? Eine gründliche Untersuchung bringt Gewissheit und eröffnet die Möglichkeit, gezielt zu helfen – damit dein Hund wieder sicher und schmerzfrei durchs Leben gehen kann.